ちょっと金融リテラシーを高めていくだけで

投資を理解し、納得できたら、「怖い」から「賢く」お金の管理ができます

今貯蓄だけを信じている方が少しでも投資に興味を持ってくれたらいいなとこのブログを書いています

投資は怖くない!正しく理解して賢く蓄える

資産形成期の大敵は浪費と見栄です。

この2つは投資を「知る・始める 」の行動で自然と意識が変わります!私がそうでしたから

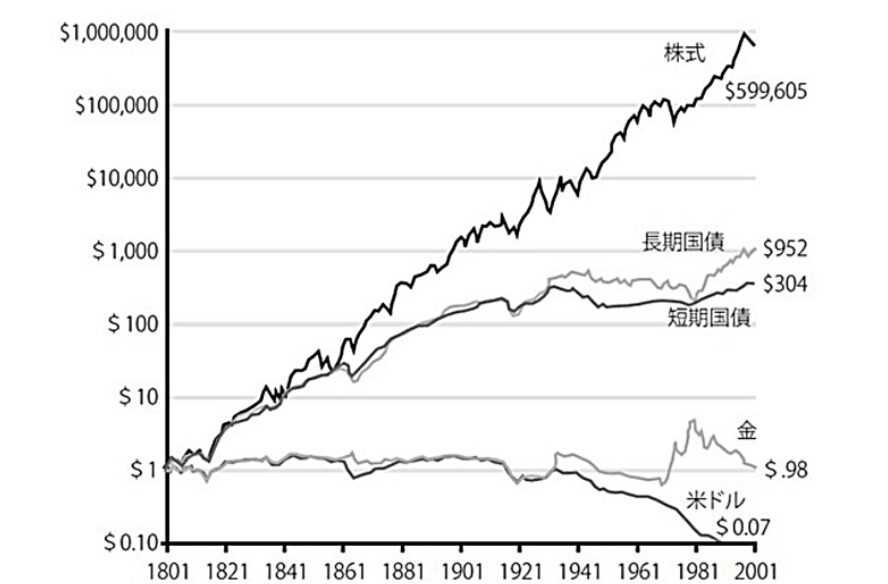

まずはこれを見てください。投資界隈では有名ですが

これは各資産に1ドルづつ投資した200年後の資産の伸び率です。

1ドルが200年後には約60万ドルにまで育ちます。年利7%です

日本円に換算すると現在のレートで約8800万円にまで育つということです

これを知った時、投資はしていたものの資産が育つという確信が持てなかったし損したくない

気持ちがあったけど(まだどこかでギャンブルって感覚が少しはあった)、私の背中をグッと押してくれました!

思い返せば自分が小さい時と今では1万で買えるものが全然違いますよね。でも気づかない、当たり前のように生活しているから。

もちろん株価は、ずっと右肩上がりではなく、途中下落と上昇を繰り返しながらも

長い期間をかけて成長していくもの。だから長期投資が必要なんだということも納得することができました。

投資の基本 「長期」「積立」「分散」これは個別株ではなく指数に連動する分散された商品(インデックスファンド)で行うということを。

これを理解し投資を継続していくと、無駄遣いがぐんっと減ります。むしろ節約寄りになります

このお金を投資に回したい気持ちが強くなっていくからです。

私の投資の根幹になった法則と名言

- 経済学者トマ・ピケティが提唱した法則r > g

- 投資家は「稲妻の輝く瞬間」市場に居合わせなければならない

「r > g」とは

資本収益率(r)経済成長率(g)、資本収益率とは株式や不動産などの資産運用によって得られる収益率を指し、g(経済成長率)は、主に労働によって得られる給与所得を指します

つまり資本収益率が経済成長率を上回る傾向があることを示した「21世紀の資本」という本

これによって富裕層は投資によって富を増やし続け、労働者(投資を知らない/始めてない人)との格差が拡大する言われていること

どちらを選択したいですか?少なくても私は働かなくては生活できない、ずっと働き続けないきゃ

いけない未来は嫌でした。ということで、投資のきっかけとなったものです。

「稲妻の輝く瞬間」はトマピケティの有名な名著「敗者のゲーム」の中の言葉

これ以外にもインデックス投資に対する考え方の勉強となる有名な書籍です。

その中でも取り上げた一文がものすごく私の投資マインドの基礎となってます。

この本を説明するブログじゃないので割愛しますね。あくまでも私のお気に入りということです。

投資なので必ず暴落はやってきます。でも優良なインデックスファンド(投資信託)を買っていれば狼狽することなく持ち続けられるマインドになりますよ。

長期投資をするために重要なこと

絶対に余剰資金でやること!これに尽きます

もちろん生活防衛資金は別に必ず分けておく。この年代になると老後はすぐ目の前ですよね

失敗はできません。生活防衛資金には絶対に手をつけません。これは何らかの理由で働けなくなった場合の生活費だから。

この年になると健康面でも色々と問題が出てくることが多いですよね。

私もそうです。

投資を始めるにはある程度の預貯金は当然必要です。でも必要以上に現金だけにしておかずに投資に割り振るということ。

長期とは大体15年以上を意味します。15年以上だとほぼ元本割れしないとこうことが証明されているからです。

この期間を理解し当面使うことのないお金だけを現金以外の資産に代えて運用する

そして持ち続ける。

生活のお金まで投資に入れてしまうと、暴落が来たら目減りしていくのに耐えられず売りかねないからです。そしたら本末転倒になっちゃいますよね。せっかくの自分のお金が

まとめ

投資は正しく理解するために自分で学ぶ事が重要だと私は思います。

インフルエンサーや銀行が勧めてきたから安心という理由で、自分が何に投資しているか(内容)を理解もせず飛びつくことは資産を減らすことにもなりかねません。

また詐欺やぼったくりの投資信託を買わされる羽目になります。でも預貯金よりは確実に効率的に資産拡大が図れると思っています。

私もまだまだ初心者の域ですが今の選択に後悔はしていません。

むしろ知らなかった事に後悔しています。若い人は時間を味方につけれることができるけど

私たちはそうではないことを理解し、始めることが大切だと私は感じています。